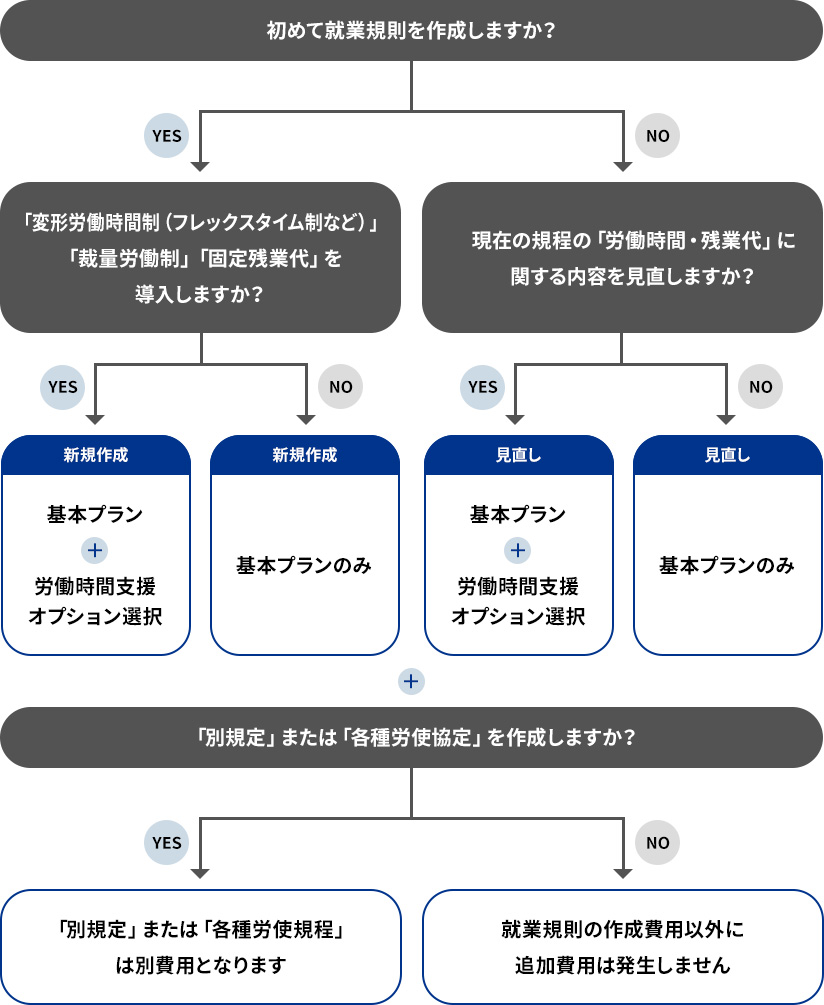

リーズナブルな価格設定

就業規則を作成する際に、重要な個所は労働時間です。 労働時間について、お客様の実態およびご要望をお聞きし、必要なものだけを選択していただくことでリーズナブルな価格で作成することができます。

就業規則専用クラウドを使用するから、

「作成・保管・履歴管理」が今より簡単に!

労働時間、残業代の支払い、職場規律をきちんとルール化したい!・・・。

多くの企業はこれらをきっかけに就業規則の作成や見直しを行います。

これとは別に、トラブルを経験し現状の就業規則では、解決に時間がかかり見直しを考えられる企業も多くあります。

最近では、採用難への対応や雇用の安定を実現するために就業規則を見直すケースも増えており、

またハラスメントへの対応として制度を規程化する企業も増加傾向にあります。

社内ルールをどのように作成すればいいのかわからない方のために

労働時間の制度設計、残業代の支払い方法、

そして基本的なルールをトラブルを防ぐ視点で作成していきます。

TOOL

就業規則の作成から保管までクラウド上で行える優れたシステムです。 お客様専用のワークスペースを作成することも可能で、規程の管理が簡単です。 また労基署への届出履歴や新旧比較表が簡単に作成できるため、kiteraで就業規則を一元管理しています。

MERIT

就業規則を作成する際に、重要な個所は労働時間です。 労働時間について、お客様の実態およびご要望をお聞きし、必要なものだけを選択していただくことでリーズナブルな価格で作成することができます。

1.最新の就業規則がすぐにわかる!

就業規則をパソコンやサーバのフォルダに保管しているものの、いざ見直す際にどれが最新版かわからない!というケースがあります。

弊社の場合は、「就業規則専用クラウドKitera」で一元管理するので最新の規程がすぐにわかります。

社労士事務所に都度問い合わせて就業規則のファイルを送ってもらうのは面倒です!

弊社の場合は、専用クラウド上にお客様専用の管理スペースを作成し、そして保管するので、お客様の好きな時に自由にアクセスできます。

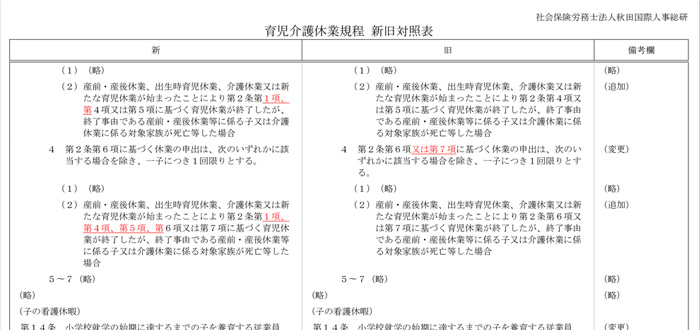

2.新旧比較表が簡単に作成

(現在)新旧比較表はすべて手作業で時間をかけて作成している

(弊社の場合)新旧比較表は専用システムKiteraで簡単に作成できます!

3.就業規則の届出履歴はシステム上で一目瞭然

就業規則を頻繁に見直しをしている企業であれば、管理もアクティブになるため最新情報の把握に困りません。

管理途中で届出期日がわからなくなる問題を回避するために、誰が見ても迷うことがないようにシステムで管理します。

弊社の場合は、労基署への届け出の履歴はクラウド上で一元管理します。よってお客様はクラウドでいつでも履歴を閲覧できます。

就業規則を作成する際に、 今後の働き方を見直す上で労働時間に関してじっくり相談したい方に 「フレックスタイム制」「裁量労働時間制」「シフト勤務」「固定残業代の導入の仕方」 などの導入の仕方や就業規則の定め方をオプションとしています。

次の業種に最適なサービスです。

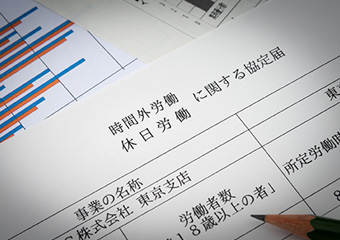

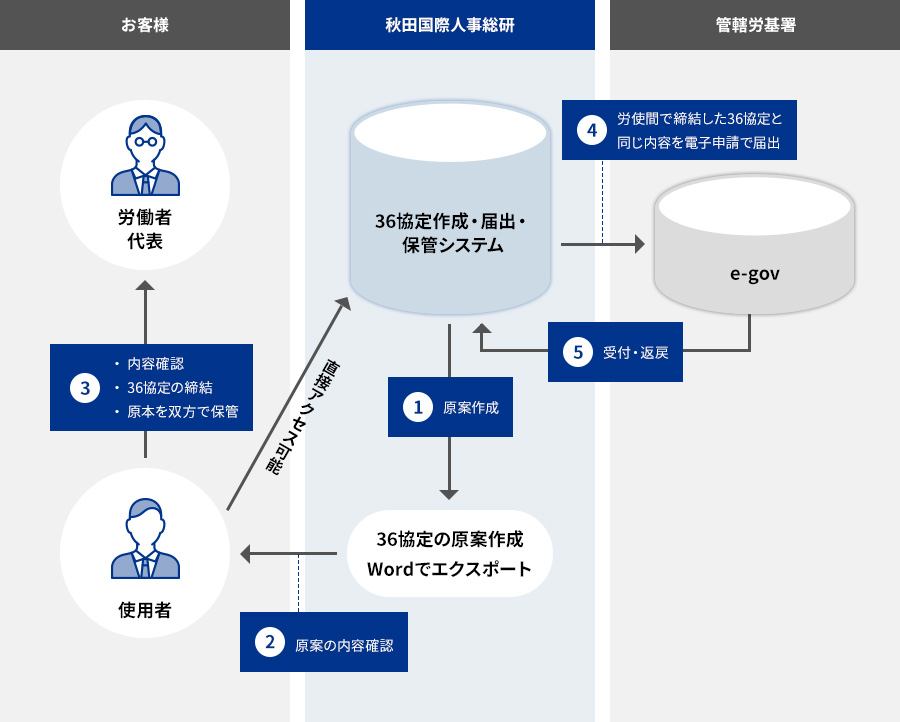

毎年届出が必要な36協定ですが、作成および管理は何かと煩雑です。 そこで弊社では専用クラウドを使用し、作成、労基署への届出、保管、管理をすべてシステム上で行うので、お客様の負担を大幅に軽減いたします。

就業規則を作成した後も法改正や働き方を見直すなど都度見直しが必要です。

また、雇用上トラブルがないことにこしたことはありませんが、社員とのトラブルは突然発生します。

そこで、労務顧問(有償)という形で就業規則の作成以降も社員トラブル時の対応や取り交わす書面などについてサポートします。

最新の労働諸法令の情報や社員の雇用上相談窓口が必要な場合は、ご契約をお勧めいたします。

DIFFERENCE

就業規則の運用・管理で発生するストレスを解消します!

これまで200社を超える就業規則の作成や見直しを行ってきた過程で、お客様が抱えている問題を共有して頂きました。

共有して頂いた結果として、お客様が煩わしいと感じていることやあったら便利ということに耳を傾けた結果、

就業規則の専用クラウドを使うことで、問題の多くを解決することができました。

| 一般的なサービス | 弊社の場合 | |

|---|---|---|

|

メールでのやりとり

|

メールにWordを添付して何度も往復するやり方が煩わしい

|

クラウドで共有し、Wordなどをメールに添付する手間を省きます

|

|

就業規則

ファイルの管理 |

Wordでは、作成過程のファイルが複数になり管理が大変

|

クラウド上で履歴が自動管理できます

|

|

Wordのファイルが重い

|

Wordでは、コメントを付けるとファイルが重くなり動きが遅くなることがある

|

クラウド上でコメントを共有するためファイルが重くなることはありません

|

|

最新版の管理

|

Wordでやり取りしているとどのファイルが最新であるかわからなくなる

|

作成途上の就業規則をクラウド上で共有するので、どのファイルが最新であるか一目瞭然

|

|

新旧比較表の作成

|

新旧比較表を作成するのが面倒である

|

新旧比較表が簡単に作成できます

|

|

規程ごとに体裁が違う

|

規程ごとに体裁が異なっていても変更するのが面倒なのでそのままである

|

規程ごとに体裁が異なる場合も、同じ体裁に簡単に統一できます

|

|

Wordの校閲機能

|

Wordの校閲を使うと、削除・挿入が度重なると見た目にも、

どこがどのように変更になっているかわからなくなる(慣れるまでに時間がかかります)

|

変更箇所もすぐに見分けつくので、どこが修正されたか明確です

|

|

担当者の退職による

引継ぎ問題 |

引継ぎが正しく行われていないと、後任者は最新ファイルを判断できない

|

クラウド上にお客様専用のスペースを作成するので、過去の履歴も後任の担当者に簡単に引き継げます

|

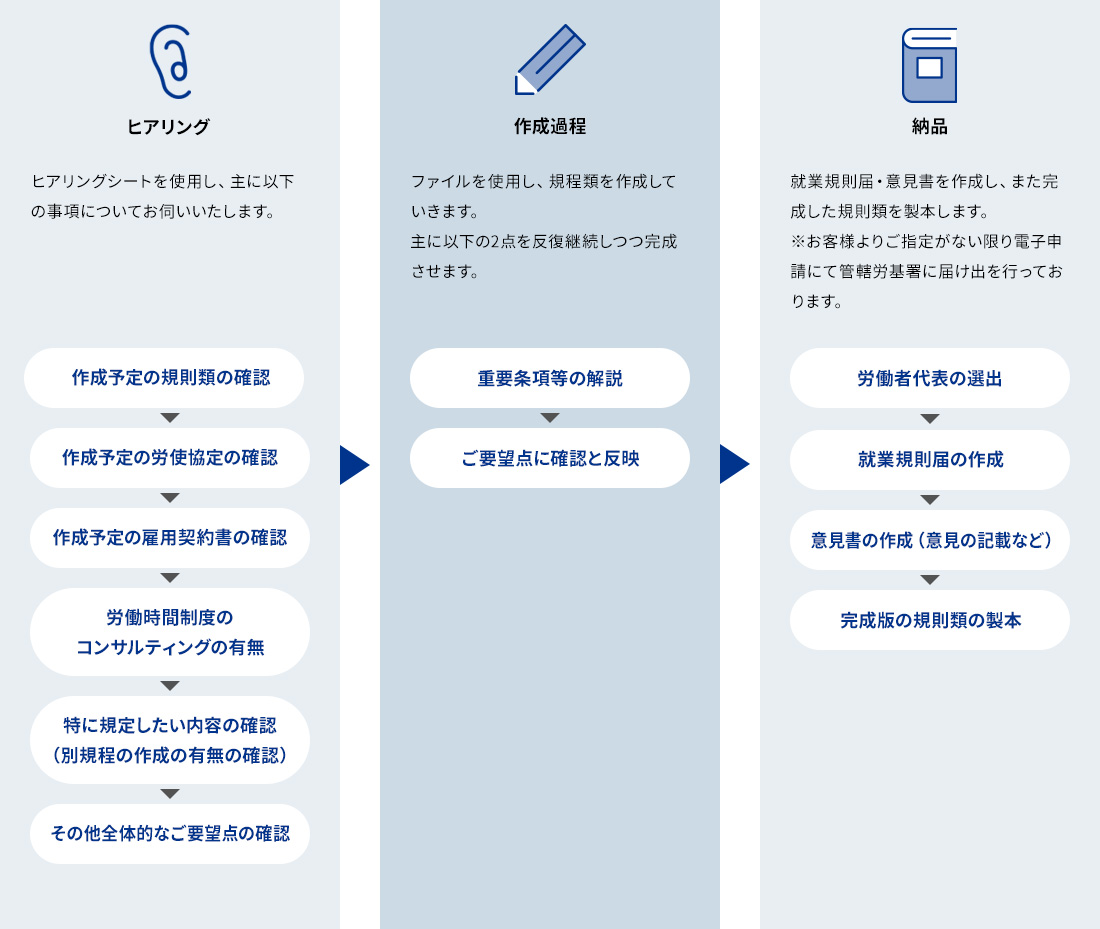

就業規則の作成から完成までの流れ

CASE

多くのソフトウェア開発会社は人手不足の解消が大きな課題となっている中で、 三鋭システム様は毎年コンスタントに人材採用を行い、企業規模を拡大されています。 社員の増加に伴い、基本的なルールを就業規則に定めつつも、固定残業代などは時流に応じて常に見直され、 また法改正があれば即座に改正内容を就業規則に反映されています。就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、契約社員就業規則の作成をサポートした事例です。

「専門業務型裁量労働制」「リモートワーク」など労基法を遵守しながらも、 働きやすさを実現するために制度内容を考え、そして、就業規則に定めました。 特にリモートワークについては、出社とリモートワークのハイブリッド型として、通勤を考えずに遠方の方でも安心して勤務ができるルールを作りました。 また「専門業務型裁量労働制」は、対象者を厳格にして、みなし労働のもとで本来あるべきアウトプットが出せる方に絞り導入するためのコンサルティングを行った事例です。

PRICE

| スピード版 | スタンダード版 | マスター版 | |

|---|---|---|---|

|

価格(税込)

|

55,000円

|

新規作成110,000円

見直し165,000円

|

新規作成220,000円

見直し275,000円

|

|

概要

|

|

|

|

|

作成する規程

(必ず作成) |

ー

|

ー

|

ー

|

|

就業規則

|

〇

|

〇

|

〇

|

|

賃金規程

|

〇

|

〇

|

〇

|

|

育児介護休業規程

|

〇

|

〇

|

〇

|

|

簡易労務監査

|

×

|

×

|

〇

|

|

オンライン

(Google meet、Zoomなど) |

〇

|

〇

|

〇

|

|

ご来社

|

×

|

〇

|

〇

|

|

お打合せ回数

|

1回

|

最大3回

|

最大5回

|

|

労使協定

(育児介護休業) |

〇

|

〇

|

〇

|

|

雇用契約書

(雇用形態別にひな型を作成) |

×

|

〇

|

〇

|

|

打合せ過程における

「Q&A集」の作成 |

×

|

×

|

〇

|

|

新旧簡易比較表の作成

(見直し前後の比較) |

×

|

×

|

〇

|

|

管轄労働基準監督署への届出(電子申請)

|

〇

|

〇

|

〇

|

|

就業規則の製本

(労働者周知用) |

〇

|

〇

|

〇

|

|

過半数代表者

選出書類のご提供 |

〇

|

〇

|

〇

|

|

各種労務管理書式

|

×

|

〇

|

〇

|

各種労働時間制度導入支援価格

| 項 目 | 主な内容 | 納品資料 | 料金(税込) |

|---|---|---|---|

|

固定残業代導入支援

|

基本給、諸手当および固定残業代の計算

|

年平均の所定労働時間の計算、総額賃金から基本給および固定残業代の計算シートの作成

|

22,000円~

|

|

フレックスタイム制

導入支援 |

フレックスタイム制に関する具体的なルールの策定

(労使協定費用および労基署への届出費用を含む) |

フレックスタイム制運用手順書の作成

|

33,000円~

|

|

1ヶ月単位の変形労働時間

制導入支援 |

基月平均の所定労働時間の試算等法令順守の労働時間制のルールの作成

|

1ヶ月単位の変形労働時間制運用手順書の作成

|

16,500円~

|

|

1年単位の変形労働時間制

導入支援 |

月平均の所定労働時間の試算等法令順守の労働時間制のルールの作成

(労使協定費用および労基署への届出費用を含む) |

1年単位の変形労働時間制運用手順書の作成

|

33,000円~

|

|

専門業務型裁量労働制

導入支援 |

対象業務、労働時間等、安全衛生等に関する具体的なルールの作成

(労使協定費用および労基署への届出費用を含む) |

専門業務型裁量労働制運用手順書の作成

|

16,500円~

|

|

企画業務型裁量労働制

導入支援 |

対象業務、労働時間等、安全衛生等に関する具体的なルールの作成

(労使協定費用および労基署への届出費用を含む) |

企画業務型裁量労働制運用手順書の作成

|

44,000円~

|

|

美容室向け労務管理

コンサルティング |

法令違反の有無の確認、労働時間の策定、残業代の試算等

(労使協定費用および労基署への届出費用を含む) |

労働時間、賃金に関する資料作成

|

88,000円~

|

オプション価格

| 項 目 | 内 容 | 料金(税込) |

|---|---|---|

|

有期雇用者就業規則

|

契約社員、パートタイマーなど有期契約者用就業規則

|

77,000円〜

|

|

短時間正社員就業規則

|

多様化働き方より正社員と異なる働き方をする社員向け就業規則

|

77,000円〜

|

|

テレワーク・在宅勤務規程

|

テレワーク・在宅勤務時の留意点などを踏まえた制度設計を含む

|

77,000円〜

|

|

定年後嘱託者就業規則

|

定年後の再雇用に関する規程

|

55,000円〜

|

|

旅費規程(国内)

|

国内出張に関する規程

|

27,500円〜

|

|

旅費規程(海外)

|

海外出張に関する規程

|

44,000円〜

|

|

秘密保持規程

|

秘密情報等の取り扱いに関する規程

|

33,000円〜

|

|

個人情報保護規程

|

個人情報の取り扱いに関する規程

|

33,000円〜

|

|

特定個人情報保護規程

|

マイナンバーの取り扱いに関する規程

|

33,000円〜

|

|

安全衛生管理規程

|

安全衛生に関する規程

|

44,000円〜

|

|

その他の規程

|

ご要望により作成可能

|

応相談

|

労使協定価格

| 項 目 | 内 容 | 料金(税込) |

|---|---|---|

|

36協定

|

法定外時間労働がある場合の上限時間等の設定

|

5,500円〜

|

|

フレックスタイム制に

関する労使協定 |

法令に従い作成

|

11,000円〜

|

|

専門業務型裁量労働制に

関する労使協定 |

同上

|

11,000円〜

|

|

1カ月単位の変形労働時間制に

関する労使協定 |

同上

|

5,500円〜

|

|

1年単位の変形労働時間制に

関する労使協定 |

同上

|

27,500円~

|

新規作成の場合

労働時間がシンプル

合計 110,000円

変形労働時間制 or 裁量労働制 or 固定残業代を採用

合計 165,000円~

見直しの場合

労働時間がシンプル

合計 165,000円

変形労働時間制 or 裁量労働制 or 固定残業代を採用

合計 220,000円~

【注意】その他、ご要望に応じて別規程の作成または労使協定の作成により価格が加算されます。